|

回望下南洋--探索泉州人在馬來亞的歷史足跡

2022-07-28

馬來亞大背景

今天的馬來西亞,由兩塊較大陸地組成,一是與印尼的加里曼丹和汶萊國,共三個國家的土地聯合形成世界第三大島的加里曼丹島(“婆羅洲”)的“東馬來西亞”,另一則是與東馬來西亞隔著南中國海的“西馬來西亞”。“西馬來西亞”在史上尤其英國殖民地政府統治時期稱為“馬來亞”,北連泰國、南與新加坡一水之隔、東瀕南中國海、西臨麻六甲海峽,三面環水,故亦稱“馬來半島”。東馬來西亞遲至1963年才與馬來亞一起組成馬來西亞。本文專注談馬來亞,而非馬來西亞。

檳城 喬治市

15世紀初,麻六甲王朝建國,不久後迎來鄭和下西洋的多次到訪,也迎來與明朝的蜜月期。一百餘年後,西方列強輪番佔領。1511年開始被葡萄牙人統治

130年,1641年荷蘭人打敗葡萄牙人取而代之統治

183年(其中1795年至1818年因為荷蘭與法國的戰爭,而由英國人代管),到了1824年英國與荷蘭簽署《英荷條約》劃分兩國在麻六甲海峽的勢力範圍,英國以蘇門答臘的明古連與荷蘭交換麻六甲,麻六甲開始成為英國的殖民地。至此,英國已經擁有麻六甲海峽東岸的三個非常重要據點:檳榔嶼(1786年英國人萊特從吉打馬來統治者手中取得,另於1800年取得對岸的威斯利省,兩者今天合為檳城州)、新加坡(1819年英國人萊佛士從柔佛馬來統治者手中取得)和麻六甲。1826年英國將這三個殖民地合併,成立“海峽殖民地”建制,俗稱“三州府”,隸屬英屬印度馬德拉斯省。1867年,海峽殖民地改為皇家直轄殖民地,由英國殖民地部直接管理。1874年英國的勢力開始延伸進入馬來亞內陸各州屬。英國對整個馬來亞的統治一直延續到1957年馬來亞成為獨立國家為止。

雖然新加坡於1965年已經成為獨立國家,但新加坡當年是英國人海峽殖民地建制的一部分,而且是中心,就是總督所在地,于官於民與馬來亞皆是一體的,所以在探討當年泉州人於馬來亞的歷史足跡時,新加坡是不可或缺的組成部分。本文聚焦泉州人在麻六甲、檳榔嶼及新加坡的足跡,基於吉隆玻目前是馬來西亞的首都,而泉州人的人數也居閩南人之冠,本文也略談吉隆玻。

初試啼聲麻六甲

在葡萄牙人統治麻六甲期間,“中國村”和“漳州門”這兩個地名於1613年就已經出現在葡萄牙人裏伊列亞所繪的麻六甲地圖裏了。這說明當時已經有閩南人住在麻六甲了[01]。

檳榔嶼 碼頭 1910年

明末清初之際,那些不願成為清朝臣民的志士紛紛移民海外,其中有一小部分人抵達麻六甲,他們大部分來自福建的泉州、廈門和漳州[02]。1683年臺灣的鄭氏集團抗清失敗後,就有主要祖籍福建泉州、廈門和漳州的中國人移居到麻六甲。顏清湟認為,這些反清人士如福建廈門籍的甲必丹李為經與其女婿甲必丹曾其祿來到麻六甲,對於在當地建立一個永久性的華人社區並使其保持高程度的中國文化有很大的貢獻[03]。青雲亭內有甲必丹鄭芳揚為父親立的神主牌,寫著“……卒于隆武戊子年閏三月”。“隆武”年號的採用,或能視為“仍奉明朝為正朔”的一種體現。華人定居麻六甲的時間較具證據的是在荷蘭人統治時期。根據許雲樵所作考究,1641年荷蘭人佔領麻六甲之際,因戰爭逃亡之故,麻六甲人口只剩三千,其中華人佔有一千之譜[04]。

大體而言,荷蘭統治麻六甲期間,麻六甲的華人人口不多,增長很慢,其中1750年最高峰時有2161人[05]。18世紀的麻六甲就已經有泉州人的足跡了。當地全馬來亞歷史最悠久的華人墳山——三寶山現存最早的南安人墓碑為1763年的李門黃捷娘。[06]已發現的最早永春籍墓碑則是建於1774年的陳柔、陳燕之墓。[07]其實,麻六甲青雲亭第三任亭主陳金聲本身雖是麻六甲僑生(“峇峇”),但其祖父正是從永春南來的水客[08]。他的這位祖父陳臣留於1757年從永春桃城鎮豐山村到麻六甲謀生,據說因善用中草藥治病把土酋夫人的病醫治好,而被賜予大片土地以供開墾。陳氏因人手不足而返回永春招攬同鄉,帶了數百名親友同鄉來麻六甲開發,從事種植[09]。葡、荷統治時期的麻六甲,殖民統治者為了更有效地控制和統治麻六甲,便設立甲必丹制度,委任各個僑居民族的首領為甲必丹。華人甲必丹負責管理麻六甲華人居住的村落。從現有的文獻記載看,所有已知其確切籍貫的麻六甲華人甲必丹都是閩南人。在各位學者針對麻六甲華人甲必丹具體資料內容持有不同看法的情況下,馬來西亞華社研究中心研究員阮湧俰於2015年前往福建省漳州龍海市榜山鎮文苑村進行田野考察,從鄭氏族人手中獲取與麻六甲首二位華人甲必丹

Notchin及鄭芳揚身世密切相關的《龍海市文苑社鄭氏族譜》,針對兩位華人甲必丹進行歷史線索研究。他詳閱《龍海市文苑社鄭氏族譜》後,把上述田野考察,結合各種參考文獻資料[10]後,梳理而成最新資料如下[11]:

英國人從荷蘭人手中接過麻六甲的統治權後,廢除了華人甲必丹制度,麻六甲華社以“青雲亭亭主”取代之,成為麻六甲華人社會的最高領導人,所以1673年建立的青雲亭也就成為麻六甲華人社會的最高領導機構了。

自1825至1915年,麻六甲所有六任青雲亭亭主全是閩南人。上表可以看出,1847年始,在新加坡和麻六甲兩地經商的永春人陳金聲與他的兒孫先後擔任四任青雲亭亭主。這反映了麻六甲泉州人勢力的強大。麻六甲永春會館成立於1800年,是馬來亞最早成立的幾個會館之一。這反映了泉州人較早移民麻六甲且在麻六甲具有一定數量。青雲亭第一任亭主樑美吉也曾擔任檳榔嶼重要華人組織廣福宮的首席董事。這個事實證明,閩南人社會領導當年在海峽殖民地三地來往穿梭。對於閩南人在民間社會組織活動來說,三地之間確實是一體的。

北上開拓檳榔嶼

1786年

8月英國佔領檳榔嶼時,島上只有58名居民。取得檳榔嶼後,英國東印度公司船長萊特在檳榔嶼實施自由貿易政策,極力鼓勵華人移居檳榔嶼,從而吸引了大批華人從鄰近的港埠及中國東南沿海港口湧向檳榔嶼,華人移民馬來亞的人數大增。到了1794年,島上華人已增加到3000人[12]。

檳城廣福宮

福建人移民檳榔嶼的人數,在華人五大方言群中居於首位。18世紀末移民檳榔嶼的福建人主要來自3個地方:一部分是當時已在泰國南部立足的福建商人南下吉打再進入檳榔嶼,例如在1786年8月萊特佔據檳榔嶼7天后,祖籍泉州府同安翔風裏十二都浦尾村、檳榔嶼最早的華人甲必丹辜禮歡率領族人輾轉從泰國到吉打再進入檳榔嶼定居;另一部分是從馬來半島的閩南人發祥地麻六甲北上;還有一部分是來自閩南原鄉[13]。如檳榔嶼早期的五大姓氏——謝、邱、楊、林和陳的族人均來自漳州府的海澄縣[14],他們主要在19世紀初期從閩南大量移居檳榔嶼[15]。

通過早期檳榔嶼的碑刻捐款名單可一窺華人內部實力。1800年創建於檳榔嶼椰腳街的廣福宮,是檳榔嶼最早的華人神廟,香火之盛,檳榔嶼無出其右者,在早期扮演了檳城華人最高協調機構的功能,為閩粵兩省華人共同捐贈所建。統計創建碑記的捐款名單可知,閩南人居於絕大多數,證明早期檳榔嶼華人以閩南人在人數和經濟實力上佔優勢地位[16]。19世紀,漳州五大姓家族實力極盛。隨後泉州人也強勢崛起,包括南安、安溪、永春等社群,在廣澤尊王的號召下,建立了鳳山社的祭祀組織,供奉廣澤尊王,以團結泉州籍社群。1864年檳榔嶼鳳山寺《廣澤尊王碑》寫道:“福建鳳山社藉我泉屬董事:永郡孟承金,南邑梁光廷,安邑葉合吉,爰我同人等公議建立廟宇于描佇文章山川勝地,崇奉敕封廣澤尊王,威鎮檳嶼。國泰民安,名揚海內;則四方之民,罔不咸賴神光赫顯垂祐永昌。”永春當時是永春州,下轄永春、德化二縣。廣澤尊王是源于南安縣的地方神明,其祖廟為福建南安鳳山寺,可以想見在鳳山社的社員中,南安人應該居於主導地位[17]。19世紀末、20世紀初來自泉州的晉江人、惠安人等社群,無論是從經濟實力還是社會實力,都大有提升。最先成立的福建省籍的縣份會館,都是泉州籍:南安會館(1894年)、安溪會館(1919年)、晉江會館(1919年)、惠僑聯合會(即惠安人,1914年),都是原本的泉州鳳山社成員。其實,正是因為19世紀上半葉閩南社群內部宗族血緣認同相對高於整個閩南地域認同,延緩了福建省級社群組織在檳榔嶼的出現。所以,隸屬福建省範圍內的縣份地緣會館在19世紀末才陸續成立,而檳榔嶼福建會館遲至1959年才成立。

南端紮根新加坡

根據族譜記載,在清代,至遲在乾隆年間(1736-1796)已有零星的福建人移民新加坡[18]。據紐博特海軍上校記載,1819年1月英國人萊佛士登上新加坡島時,島上只有150人,其中華人30人,其他均是馬來人[19]。有學者認為,當時新加坡的居民估計有300至500名之間,萊佛士等人說的

150名居民,可能只是限於新加坡河口附近的人數[20]。萊佛士登陸新加坡的兩年後,1821年

2月18日,第一艘中國帆船從廈門出發直抵新加坡。早期新加坡的閩南人主要是經商。1824年英國東印度公司和柔佛蘇丹及天猛公談判,後者把新加坡的主權割讓給英國,新加坡變成英國殖民地,並被開闢為自由港,大部分貨物免征關稅,允許商人自由買賣。一些閩南商人由此從麻六甲移居新加坡,這其中包括漳州海澄籍的陳篤生(1789--1850),出生在麻六甲的永春籍的陳金聲(1805--1864),漳州漳浦籍的薛佛記(1793--1847)等。[21]稍後,從廈門港前往新加坡的閩南人也逐年增加。1827年,在新加坡殖民局發給華人居民的租地契約中,已出現“廈門街”這一地名。1829年至1830年,從廈門啟航的

4艘商船共搭載1570多人前往新加坡。1831年,又有兩艘商船運載貨物和移民進入新加坡港[22]。鴉片戰爭後,西方殖民者到福建大量拐騙、擄掠和販賣華工,廈門成為閩南華工出國的中心,地處東西航道的新加坡成為販運華工的中轉站。漳、廈、泉人大量被西方殖民者從閩南沿海拐騙、擄掠和販賣到新加坡。自由華工也不斷增多[23]。新加坡的發展和興起,與閩南有著深厚的歷史淵源。當時閩南社群的主要領導成員,大都是從麻六甲移居新加坡的泉州和漳州籍商人。閩南社群人數眾多,財力雄踞各社群之上,憑藉著這兩項優勢,得以長期領導新加坡華人社會,並在以恒山亭、天福宮為中心的僑團機構領導下,在文教、市政建設、醫療衛生等領域卓有建樹,為早期新加坡的建設與發展作出了巨大貢獻[24]。1793年生於麻六甲,祖籍漳州漳浦的薛佛記,是新加坡閩南社群的開山鼻祖。1819年新加坡開埠後,薛佛記從麻六甲到新加坡經商,當時大量華人湧入新加坡,閩南籍人口激增,為滿足旅新鄉僑的喪葬祭奠所需,1828年,他帶頭捐款,在石叻路興建恒山亭,作為新加坡泉、漳籍人士的墳地,後來逐漸成為旅新華人集合和議事的場所,是當時閩南社群的總機構,實際上也是當時新加坡華人社會的最高領導機構。1836年,薛佛記召集管委會及一些爐主、老闆、泉漳籍商人,訂立了《恒山亭重議規約五條》,規定“漳泉邑人之船舶,需捐資若干,始允下葬於恒山亭”;凡在新加坡的漳泉人士和來新加坡的漳泉籍船主、商人必須遵守規約,否則不能在祠廟裏祈神庇佑,本人和夥計身故後不許葬在墳山等。1839年閩南社群開始在泉漳籍移民聚居的直落亞逸街建設新的廟宇——天福宮,歷時

3年落成。當天福宮建立後,閩南社群總機構的會所也由恒山亭遷到了天福宮。恒山亭仍然以其基本的營葬和祭祀的功能繼續為社群服務,是閩南社群組織不可或缺的組成部分。天福宮是一座具有閩南建築風格的宮廟,奉祀的主神為福建民間信仰中的海神——“天上聖母”媽祖,因此天福宮又稱媽祖宮。由於閩南社群的實力最強,加上共同的媽祖信仰崇拜,所以天福宮作為新加坡華人社會宗教活動中心的地位從未發生動搖,這也是閩南社群領袖成為事實上的新加坡華人社會領袖的重要基礎。當時在新加坡至少有三位華僑商人起著甲必丹的作用,他們是陳篤生、陳金聲和陳金鐘,而這三人均曾為福建會館領袖,他們在作為閩幫幫主的同時,還為穩定當地的統治秩序效力。1860年,為應對日益增多的世俗事務,天福宮在宮內設立依託于天福宮組織的福建會館,會館領袖直接由天福宮董事、理事兼任。

麻六甲青雲亭

麻六甲青雲亭首任亭主樑美吉的三弟梁壬癸於1836年在新加坡創建鳳山寺。鳳山寺是新加坡南安社群的祖廟,梁壬癸因此成了新加坡南安社群的開山鼻祖。根據《重修鳳山寺石碑記》(1868)記載,“清道光丙申年(1836)”,“梁壬癸”以“總董”身份在“丹戎巴葛之山阿”創建鳳山寺,開啟了南安人在新加坡發展的歷史里程碑[25]。

馬來亞泉州人人口資料

海峽殖民地的官方人口普查始於1871年,而以方言群來區分華人人口的普查在麻六甲和檳榔嶼始於1881年,在新加坡則始於1891年。因早期南來馬來亞的福建省人主要來自閩南地區,閩南人以高比例佔據了福建人的絕大多數,所以英國殖民政府在人口統計中,稱閩南話為福建話,相應稱閩南人為福建人。英國人根據閩南語“福建”譯音創造英文辭彙“Hokkien”(福建人),指閩南方言社群。根據馬來西亞國家統計局2000年發佈馬來西亞人口和住宅普查資料,福建(閩南)2020868人占了華人人口總數的37.59%,客家1092854人(20.33%),廣府1067994人(19.86%),潮州497280(9.25%),福州251554(4.6%),海南141045(2.2%),廣西51674(0.9%),興化24654(0.46%),福清14935(0.2%),其他202989(3.78%)[26]。

麻六甲世界閩南文化節(林文/攝影)

在次方言群,就是福建的縣級群體方面,泉州地區的閩南縣級社群數量最多。其實,僅永春人的人數便占了閩南人總人口的三分之一[27]。

麻六甲:英國統治麻六甲後,麻六甲華人人數穩定增長。華人于1825年共有3828人;1830年有6555人;1836年有13749人;1840年有17704人;1849年有29988人;1860年有50043人;1871年有13456人;1881年有19622人;1891年有17893人;1901年有18863人;1911年29888人。根據海峽殖民地官方每隔10年所進行的人口普查,1881年福建(閩南)人占華人總人口的49%(含占華人總人口27%的僑生),在各華人方言群中占第一位;1891年上升至54%(含占28%的僑生),在各華人方言群中仍占第一位;1901年再上升至55%(含占26%的僑生),在各華人方言群中還是占第一位;1911年減至32%,在各華人方言群中占第二位,比海南人少2%[28]。檳榔嶼:現存最早的按照華人內部方言群來統計人數的是1881年的人口調查。1881年在檳榔嶼的45135名華人中,福建(閩南)人有13888名(30.7%),廣府人9990名(22.1%),客家人4591名(11%),潮州人5335名(11.8%),海南人2129名(4.7%)及僑生華人(峇峇)9202名(20%)。若把多數祖籍福建的僑生(峇峇)也納入的話,則福建(閩南)人(51.1%)已占華人比例的一半了[29]。新加坡:新加坡,從1891年開始,海峽殖民地官方每隔10年舉行一次以方言群來區分新加坡華人人口的普查。普查結果顯示,1891年福建人占華人總人口106643的48%(含占華人總人口11%的僑生);1901年占華人總人口164041的45%(含占9%的僑生);1911年占華人總人口207413的44%。在這3個年份裏,福建人在各方言群中均占最高比例,並遠遠高於其他方言群[30]。吉隆玻:與海峽殖民地早已有福建人存在不同,吉隆玻的福建人以“新客”為主。這種以中國南來的“新客”占多數的地域華人社群,構成了馬來亞較具特色的現象。在吉隆玻的福建人以泉州人占壓倒性多數。19世紀以來馬來半島境內的錫苗陸續被開掘,其中雪蘭莪是重要的開採地之一。1857年在安邦發現錫苗,吸引了礦家和礦工前來開採。隨著礦山不斷被開掘,聚集到吉隆玻附近的商家、礦家和礦工越來越多,其中的華人數量也隨之持續增長。1884年,英殖民政府為了引進更多資本進入吉隆玻,改變原來客家人一派獨大的現狀,有意將原來客家人獨享的餉碼承包權[31]轉讓予來自檳城的閩南人。在遭到客家和廣府人的反對後,即讓福建、客家和廣府人一起承包。承包權的轉讓,連帶吸引許多福建人和廣府人來到吉隆玻,逐漸改變了原來客家人居絕大多數的局面。到20世紀30年代,福建籍人數雖然未能達到與客家、廣府平分秋色的程度,但亦毫無爭議地成為吉隆玻華人第三大社群[32]。英國殖民政府當局的人口調查按照傳統的方言群來計算,資料並未深入到福建省甚至閩南的縣份。雪隆福建會館保存有20世紀30年代福建義山的葬地收據,收據記載姓名、年齡、性別、籍貫等資訊比較全面,可以為認識福建人社群內部人口結構資訊提供一些基本依據。

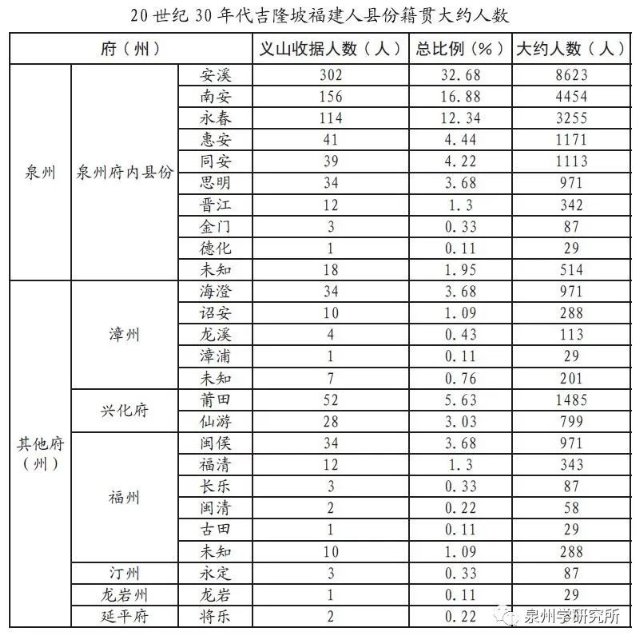

學者宋燕鵬與潘碧華以此作為切入點,根據吉隆玻福建義山收據與義山登記簿的記錄,計算出埋葬在福建義山的福建各原縣份籍貫人數,再結合英國殖民當局的人口調查資料,估算出20世紀30年代吉隆玻福建人的籍貫分佈和各縣份的大概人數。

閩南人以83.54%的高比例佔據了20世紀30年代吉隆玻福建人的絕大多數。在一般意義上的閩南方言社群裏,也有著很明顯的地域差別。泉州(包括廈門)籍占閩南方言群的77.84%,近五分之四。永春州占14.82%,漳州占7.21%,龍岩僅有1人。可見泉州籍在吉隆玻閩南人裏也占壓倒性的人數優勢。就是從整個福建省來看,泉州人也占了福建人總人數的65%。宋燕鵬與潘碧華最終估算出1930年代居住在吉隆玻的泉州人約有20559人,而縣級籍貫則以安溪(8623人)、南安(4454人)、永春(3255人)為最多。通過義山收據估算出來的20世紀30年代吉隆玻福建人的籍貫分佈和各縣份的大概人數,具有參考價值,所得出的籍貫比例是可以用來大致反映實際情況的。

雞場街世遺公園(林文/攝影)

精神寄託、文化傳承

泉州人下南洋,腦子裏對在異境“安身立命”的祈求,是由內心對祖傳根深蒂固的習俗與信仰之堅持來支撐的。永春人的張公聖君、安溪人的清水祖師,南安人的廣澤尊王及更多泉州府境內各地神明之神像或香火(香灰),皆隨家鄉百姓漂洋渡海,落腳南邦,護佑在新土之泉州人。這大背景下,閩南諸府王爺的香火也南渡了。泉州王爺信仰在超過

200年前已經下南洋的證據可在麻六甲市區怡力找到。在1811年已在現址建廟的勇全殿,池府王爺的香火源自泉州府同安縣,信徒是從當地馬巷池王宮元威殿奉引王爺香火下南洋[33]。同時,麻六甲可以看到的王爺公廟還有市郊幹冬的清華宮(朱府王爺)、觀音亭街的華德宮(溫府王爺)、雞場街清侯宮(李府王爺)、玉華宮(白府王爺,寄祀在勇全殿)。非常可貴的是,各宮廟以“五府王爺”的名義聯合舉行王舡大遊行,勇全殿以“朱、溫、池、李、白五府王爺”名義發出平安靈符,諸府善信以“五府王爺”的名義舉行元宵節王爺出巡,無不體現了閩南人超越地區之分及籍貫差別,精誠合作。在檳榔嶼,靈應堂則是三府王爺以兄弟互稱,同享廟祀的例子。19世紀南下謀生的信徒到南安二十九都遼陽山上的靈應堂,恭請孫、佘、池三位王爺香火,連同祖廟36支靈簽及大小內外科藥簽一起,帶下南洋。帶有祖親信仰性質的泉州王爺也能在檳榔嶼看到。檳榔嶼開埠初期,同安丙州社陳姓村落族人在港口沿海搭建幹欄式建築,形成“姓陳橋”的宗族聚落。他們在“姓陳橋”海濱建了昭應殿,除了供奉開漳聖王,也附祀丙州社陳姓族親昵稱為“祖佛”的陳府王爺。香火南下、建廟。合祀、巡境,是閩南文化通過信仰活動移植與傳播到馬來亞的一種重要形式。閩南文化數不盡的內容在海外世代傳承。而閩南語不僅實現了傳承,還已經達到超出閩南人範圍的境地。

檳城 喬治市

因為閩南人口極多,在很多地方成為各籍貫華人通用方言,不但如此,甚至影響當地馬來語。通過長期與當地土著馬來人的各領域交往,馬來語吸收了不少閩南語詞匯,目前馬來語裏面擁有很多閩南語借詞,達到上百個,不只形成生活用語,而且已經成為正式書用語。

經濟發展、安居樂業

自從東來的海路打通後,歐洲列強未曾一刻停下尋覓最佳據點,爭取優勢控制東方海路商貿的腳步。英國人在18世紀末至19世紀初用不到40年的時間一舉拿下最具策略作用的航道麻六甲海峽東岸的三個重要據點,這三個地方的經濟也就註定離不開“港口”及“貿易”。檳榔嶼成為自由港後,一切與港口相關的經濟活動成了主軸。由於地理位置優越,檳榔嶼成為泰南、緬甸及蘇門答臘等地貨物的集散地,轉口貿易成了主要經濟活動。因為舶在碼頭的大小貨船都用舯舡小船來起卸貨物,在海墘建起的“水上人家”扮演了舉足輕重的仲介“橋樑”角色,成了喬治市的經濟脈絡。這些“水上人家”幾乎全是閩南人。身為一座國際港口城市,檳榔嶼也就成為國際商業城市。由於最早是麻六甲和吉打的華人移入檳榔嶼,閩南人在檳榔嶼也就具有優勢,在商業上居主導地位。經營各種商品之批發商、貿易商、零售商、店主的閩南人大有人在。那些極度富有的閩商更擁有雄厚資金、穩固勞工資源及商業結盟網路,有實力得到各種商品如錫礦、鴉片、白米的餉碼承包權,財富翻倍增長。閩商於19世紀初已成為餉碼承包權、船務、航運、貿易這些經濟領域的主要勢力[34]。據麥留方論證,福建幫在檳榔嶼的財力無能出其右者。他根據福建幫和廣東幫等捐款的數額論證,檳榔嶼福建人的經濟實力較廣東人高13倍[35]。英國工業革命之後,罐頭食品工業興起,對錫的需求日益增加。英國殖民政府在馬來半島開發礦區,除了閩商投身錫礦業,不少閩南人也到礦區工作。

永春會館(林文/攝影)

土地開發政策有效地使到檳榔嶼的城巿得以發展起來,耕種地也逐漸擴大,被耕種的農作物有胡椒、丁香、豆蔻、檳榔、椰子、木薯等。這些經濟作物成為華人的主要經濟基礎。閩南人也參與其中,無論是成為種植園主或種植勞工,皆為自身生活提升與當地經濟發展做出貢獻。依據麻六甲港務局對進港船隻記錄整理的時間數列正好能定量驗證,克勞福德描述的東南亞海域內華人船運的增長可追溯至18世紀末。1761至1785年,到達麻六甲港口的船隻總數約增長了2倍,從188艘上升至539艘。以麻六甲為母港的華人帆船到訪次數從1761年30次升為1785年106次[36]。這些資料顯示麻六甲的經濟也是離不開“港口”。1819年新加坡開埠後,來訪船隻數量迅速超過麻六甲及此前東南亞的所有港口,包括檳榔嶼。到1822年,新加坡港口已塞滿100多艘歐洲船與1000多艘亞洲船,大約是1785年麻六甲貿易高峰時的兩倍。新加坡成為歐洲與中國貿易的港口,私人企業通過新加坡而不通過檳城可以避開東印度公司對貿易的操縱,越來越多的船隻選擇新加坡作為驛站。新加坡泉州人很多來自麻六甲,他們大多從事商業活動,開設商行、大米貿易、批發、進出口貿易、船務、鴉片餉碼承包、煙酒、土產貿易。其實,泉州人在海峽殖民地的商業活動並非局限於任何一個城市,他們是穿梭於三地之間的,例如麻六甲青雲亭亭主陳金聲的“豐興號”輪船川行於麻六甲與新加坡之間,開展海外貿易,還設立了“豐興號”公司。

結語

麻六甲、檳榔嶼、新加坡三地,一衣帶水,是泉州人進入馬來亞的橋頭堡。就在這橋頭堡,泉州人在三地之間緊密穿梭其中,收穫滿滿,成績極佳。泉州人在大環境下開啟新鄉的建設,成功建立基礎,進而進入馬來亞內陸各地,獲得更大成功。

瓊州會館(林文/攝影)

泉州人在馬來亞華人人口數量的比例長期穩居前位,經濟社會地位也一直強勢維持,文化傳承也做得非常好。從當年的無奈投奔怒海,到克服驚濤駭浪,再到成功開創海外另一個泉州,泉州人在馬來亞的歷史足跡,值得大家回味探討。而泉州人在馬來西亞的前路更值得我們期待。

(本文圖片除署名外均由作者提供)(作者系廣東省僑界作家聯合會會員,馬中國際文化經貿促進會創會秘書長)

注釋:

[01]張禮千:《麻六甲史》,鄭成快先生紀念委員會,1941年(初版),第324頁。

[02]王付兵:《清代福建人向海峽殖民地的移民》,《南洋問題研究》2009年第2期,第67頁引顏清湟:《福建人在馬新歷史上所扮演的角色》,見林忠強、陳慶地、莊國土、聶德甯主編:《東南亞的福建人》,廈門:廈門大學出版社,2006年,第1頁。

[03]同[2]第67頁,引Yen Ching Hwang,The OverseasChinese andt he 1911

Revolution with Special Referenceto Singapore and Malaya,Kuala

Lumpur:Oxford University Press,1976,第三頁。

[04]許雲樵:《麻六甲的華人》,《中華民族拓殖馬來半島考》,載《雪蘭莪中華大會堂慶祝54周年紀念特刊》,吉隆玻:雪蘭莪中華大會堂,1977年,第533頁

[05]同[2]第67頁引克尼爾•辛格•桑杜:《華人移居麻六甲》,梁英明譯,載姚楠主編《中外關係史譯叢》(第3輯),上海:譯文出版社,1986年,第194頁。

[06]黃文斌:《麻六甲三寶山墓碑集錄(1614-1820)》,吉隆玻:華社研究中心,2013年第96頁。

[07]黃文斌:《麻六甲三寶山墓碑集錄(1614-1820)》,吉隆玻:華社研究中心,2013年第122頁。

[08]洪文洛:《永春僑匯史略》,中國人民政治協商會議福建省永春縣委員會文史資料工作組編:《永春文史資料》,1985年第1輯,總第5輯,第40頁。

[09]同[2]第67頁引永春《留安劉氏族譜》,引自林國平、邱季瑞主編:《福建移民史》,北京:方志出版社,2005年,第221頁。也見林源瑞:《漫談古城老街談故事》(上集),麻六甲:羅印務(馬)有限公司,2010年版,第172頁。

[10]1)Wong,C.S.(1963).A Gallery of Chinese Kapitans.Singapore:

Government Printing

Office。2)傅吾康、陳鐵凡(1982)《馬來西亞華文銘刻萃編》(第一卷)。吉隆玻:馬來亞大學出版局。3)許雲樵(1977)。〈中華民族拓殖馬來半島考〉。出處《雪蘭莪中華大會堂54周年紀念特刊》。吉隆玻:雪蘭莪中華大會堂,第507-549頁;4)鄭良樹(1984)。〈麻六甲華人甲必丹補義〉。出處《亞洲文化》,3(4),第2-7頁。5)日比野丈夫(1969)。〈マラッカのチャイニーズ•カピタンの系譜〉。出處《東南アジア研究》,6(4),第88-108頁;6)阮湧俰(2013)。《吉打客家籍甲必丹與華人方言群社會的互動——以戴春桃與羅啟立為個案》。碩士學位論文。八打靈在再也:拉曼大學中華研究院。7)莊欽永(2016)。〈麻六甲華人甲必丹曾應葵:一個被歷史遺忘了三個世紀的人物〉。出處《馬來西亞華人研究學刊》,18&19,第1-44頁。

[11]阮湧俰《麻六甲華人甲必丹Notchin與鄭芳揚生平事蹟補遺——以《龍海市文苑社鄭氏族譜》為依據》馬大華人文學與文化學刊,第七卷,第一期,2019年。

[12]同[2]第68頁,引書蠹(Bookworm)《檳榔嶼開闢史》,顧因明、王旦華譯,上海:商務印書館,1936年,第138、149頁。

[13]同[2]第68頁引錢江:《馬來西亞檳城福建五大氏族與傳統中國鄉土在海外的重建》,載《南洋學報》(Journal of

the South Seas Society)第56卷,新加坡:南洋學會(South Seas

Society),2002年12月,第151頁。

[14]同[2]第68-69頁引Yen Ching hwang,“Early Fukienese Migration and

Social Organization in Singaporeand Malayabefore1900”,in Yen

Ching2 hwang,Community and Politics:The Chinese in Colonial

Singapore and Malaysia,Singapore:Times Academic

Press,1995,PP.75277。

[15]同[2]第69頁,引錢江:《馬來西亞檳城福建五大氏族與傳統中國鄉土在海外的重建》,載《南洋學報》(Journal of

the South Seas Society)第56卷,新加坡:南洋學會(South Seas

Society),2002年12月,第151頁。

[16]宋燕鵬:《宗族、方言與地緣認同——19世紀英屬檳榔嶼閩南社群的形塑途徑》。

[17]宋燕鵬:《宗族、方言與地緣認同——19世紀英屬檳榔嶼閩南社群的形塑途徑》。

[18]同[2]第71頁引莊為璣、鄭山玉:《泉州譜牒華僑史料與研究》,北京:中國華僑出版社1998年,第228、814頁;莊為璣、林金枝、桂光華:《福建晉江專區華僑史調查報告》,載《南洋研究所集刊》,廈門大學南洋研究所編,1958年,第23-24頁;李勇:《僑鄉族譜在華人方言族群移民史研究中的史料價值》,第四屆海外華人研究與文獻收藏機構國際會議論文(未刊),暨南大學,2009年5月9日至11日,第3頁。

[19]宋旺相:《新加坡華人百年史》,葉書德譯,新加坡:新加坡中華總商會,1993年,第5頁。

[20]崔貴強:《新加坡華人——從開埠到建國》,新加坡:新加坡宗鄉會館聯合總會、教育出版私營有限公司,1994年,第5頁。

[21]柯木林:《新華歷史人物列傳》,新加坡:新加坡宗鄉會館聯合總會、教育出版私營有限公司,1995年,第86、81、206、213頁。

[22]《廈門華僑志》編委會:《廈門華僑志》,廈門:鷺江出版社,1991年,第35頁。

[23]泉州市華僑志編纂委員會《泉州市華僑志》,北京:中國社會出版社,1996年,第52頁。

[24]聶德甯、張元:《19世紀新加坡的“新福建人”》,《福建日報》2017年9月4日第15版。

[25]柯木林:“青山一道同雲雨”——從古廟碑刻看新呷兩地淵源《怡和世紀》(新加坡:怡和軒會刊,第33期),2017年10月/2018年1月,第84頁引民國二年歲次癸醜五月(1913)《重建鳳山寺碑記》,參閱《新加坡華文銘刻夤編1819-1911(上冊)》,前引書,第413頁。

[26]https://zh.wikipedia.org/wiki/馬來西亞華人。

[27]蔡維衍:《永春最統計資料簡介》,《馬來西亞永春聯合會五十周年紀念特刊》,吉隆玻:馬來西亞永春聯合會,2007年(無頁碼)。

[28]同[2]第68頁。

[29]同[16]。[30]同[2]第72頁。

[31]餉碼承包權的概念:即是稅收承包制度。政府把稅收權力承包給出價最高的投標者。獲得承包權者付給政府規定的租金後,擁有於規定期限內在規定地區內針對指定物品的銷售徵收稅收的絕對權利。當年餉碼項目很多,包括鴉片館、賭場、酒、典當鋪、錫、豬肉、市場等。通過投標收取的租金成為政府的財政收入來源,以這種方式他們能夠得到比自己收稅更高的收入。

[32]宋燕鵬、潘碧華:《20世紀30年代吉隆玻福建人的籍貫分佈——以吉隆玻福建義山收據為中心的考察》,《南洋問題研究》2014年第3期。

[33]王琛發:《代天巡狩下南洋——麻六甲與檳榔嶼閩南先民印象中的王爺信仰》引自蘇慶華《代天巡狩:勇全殿池王爺與王船》,馬來西亞,麻六甲怡力勇全殿,2005年。

[34]黃裕端:《閩商與建德堂在19世紀檳城及周邊地區的經濟與政治影響力》,Frontiers of Historyin

China(《中國歷史學前沿》)。

[35]宋燕鵬:《跨越地緣、混合方言與認同邊界:19世紀英屬檳榔嶼廣東暨汀州社群形塑途徑》。

[36]安東尼•瑞德(Anthony

Reid)《18世紀後期至19世紀初期華人貿易與東南亞經濟擴張之概觀》摘自:《海洋史研究(第十輯)》李慶新主編,第93至115頁。社會科學文獻出版社,2017-06。

|